资讯分类

72年光影耕耘,他成为老百姓心中的“银幕英雄” -

来源:爱看影院iktv8人气:860更新:2025-10-12 16:47:29

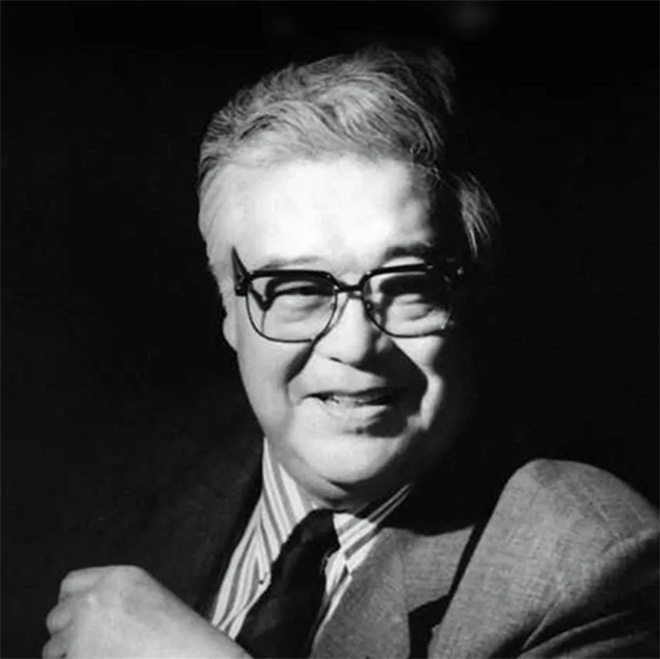

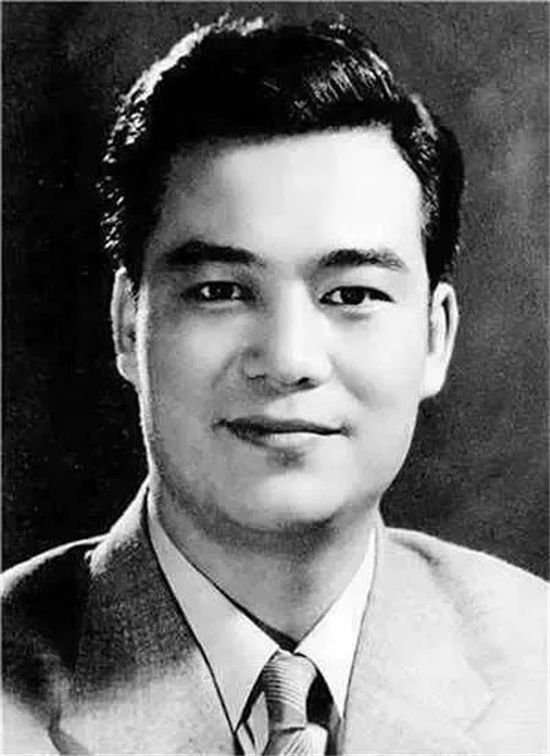

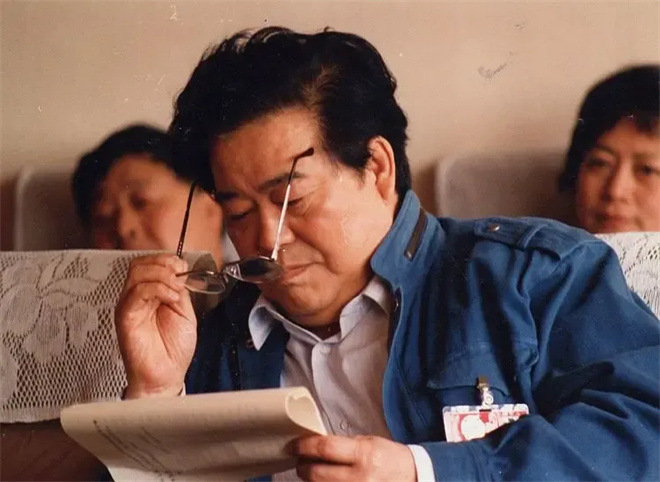

中国共产党优秀党员,中国电影集团公司国家一级演员、新中国"二十二大影星"之一,著名导演、国家有突出贡献艺术家,全国政协第八、第九届委员会委员于洋同志,于2025年3月1日晚在北京逝世,享年94岁。从抗战时期的侦查员到银幕"特工英雄",从新中国首部电影《桥》中的钢铁工人到《英雄虎胆》里智勇双全的侦察科长,于洋用一生诠释"人民演员"的深刻内涵,将艺术追求与革命信仰熔铸成跨越时代的艺术丰碑。1930年,于洋(原名于延江)出生于山东黄县贫苦农民家庭。6岁丧父后,因家乡遭遇水灾随母亲逃难至长春,曾流浪街头,12岁起靠打零工谋生。在"满映"制作的儿童片中首次登台演出,开启了其电影生涯。15岁在哥哥引领下投身革命,历经土改运动、四平保卫战、长春歼灭战及渡江战役等重大历史事件,这些革命经历不仅锤炼了他的意志品格,更为其日后饰演革命角色积累了珍贵的生活体验。

两年后,于洋加入中国第一家电影制片厂——东北电影制片厂,出演了新中国首部故事短片《留下他打老蒋吧》,从而开启了其电影表演生涯。

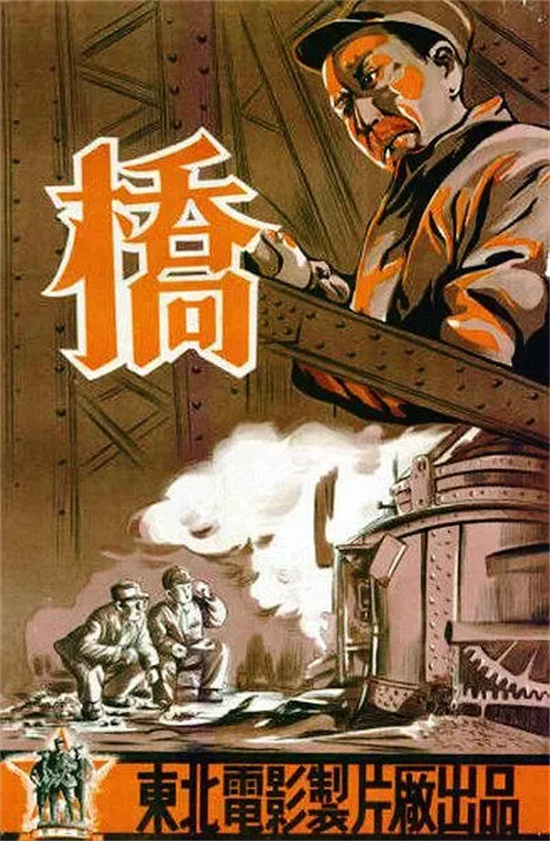

1948年,于洋获选参与拍摄新中国首部故事长片《桥》。

为精准还原青年炼钢工人吴一竹的角色形象,该演员主动深入哈尔滨铁路车辆厂进行生活体验,与一线工人共同作息、同劳同作,以真实的生活细节和情感体验诠释工人阶级的集体觉醒。这部具有划时代意义的影片,不仅开创了中国电影史上的新纪元,更实现了工人阶级作为影片主人公的突破性呈现,成为中国银幕上首次聚焦工人主体地位的里程碑式作品。

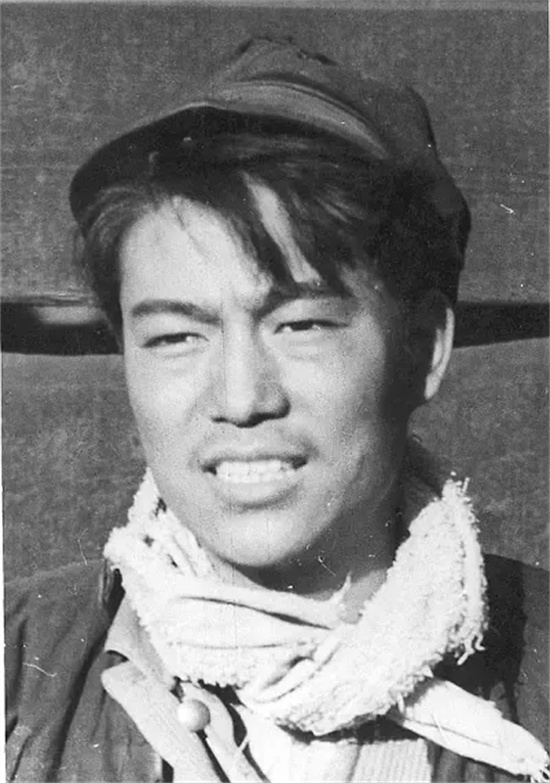

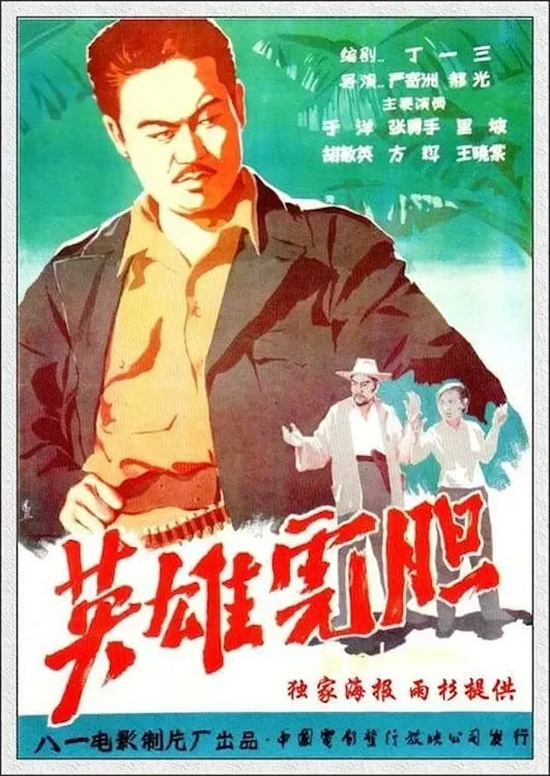

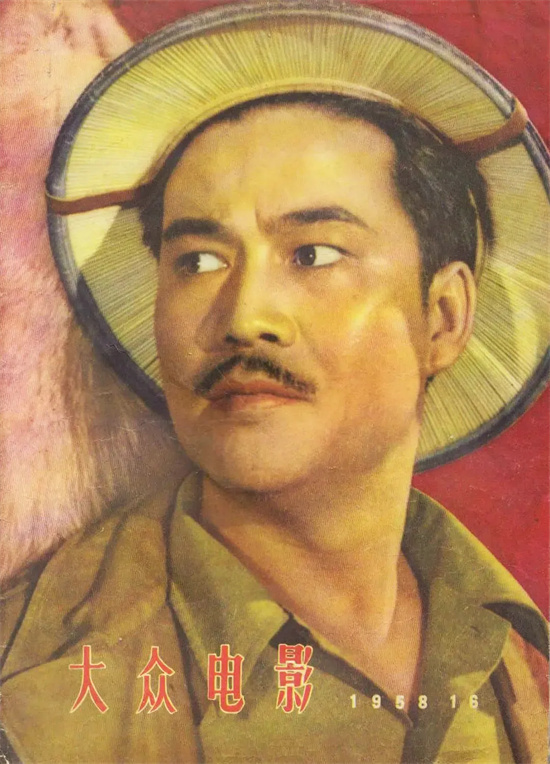

自那时起,于洋与新中国的电影事业建立起深厚的联系,在长达数十年的艺术生涯中,他参与主演或出演了超过五十部影视剧,并亲自执导多部影片,为中国电影奉献了诸多经典之作。如果说《桥》标志着他艺术道路的开端,那么1958年由严寄洲执导的《英雄虎胆》则让他成为无数观众心中的"银幕英雄"。影片中,他一人分饰两角:既扮演忠诚勇敢的解放军侦察科长曾泰,又饰演伪装成匪军副司令的智勇双全角色。这部被公认为"国产谍战片教科书"的作品,讲述了侦察科长曾泰深入十万大山匪巢,与狡猾的匪首李汉光夫妇展开惊心动魄的智斗故事。

于洋生前曾提及,《英雄虎胆》是他艺术生涯中最为沉浸的一次演出,为此投入了整整一年时间,每日都处于激动与专注的状态。

片中有一场关键审讯戏,曾泰这一角色需直面被俘战友耿浩(张勇手 饰)。据导演严寄洲回忆,于洋在拍摄时因情绪激动导致手抖严重,甚至难以点燃香烟,这种真实的情感流露源自他曾在战场上经历的生死考验。

那场与王晓棠共舞的伦巴,不仅成为影视史上的经典瞬间,更被赋予了时代文化象征意义:两位演员在拍摄现场临时学习舞蹈动作,成功突破了传统电影表演的局限,其充满活力的舞姿引发了全国范围内的模仿热潮。

于洋在演绎匪军副司令这一角色时展现了令人惊叹的演技,几乎达到了角色本身的境界。他回忆道,在出演该角色时,内心始终秉持着一个信念:"唯有彻底贴近人物特质,方能赢得对手的信任,从而顺利完成任务。"而在诠释曾泰这一角色时,他更追求深层次的代入,强调"当表演真正开始时,我必须完全成为曾泰,若缺乏这种沉浸感,便无法呈现出角色应有的生命力。"

作为斯坦尼表演体系的忠实践行者,于洋始终坚持"艺术源于生命体验"的创作理念。在拍摄《水上春秋》期间,他每天坚持游泳训练以体会水下工作的艰辛;拍摄《火红的年代》时更曾在千度高温的钢炉旁亲手添砖,用身体感受工业时代的炽热。他坚信观众具有敏锐的洞察力,任何虚假的表演都会被他们识破。

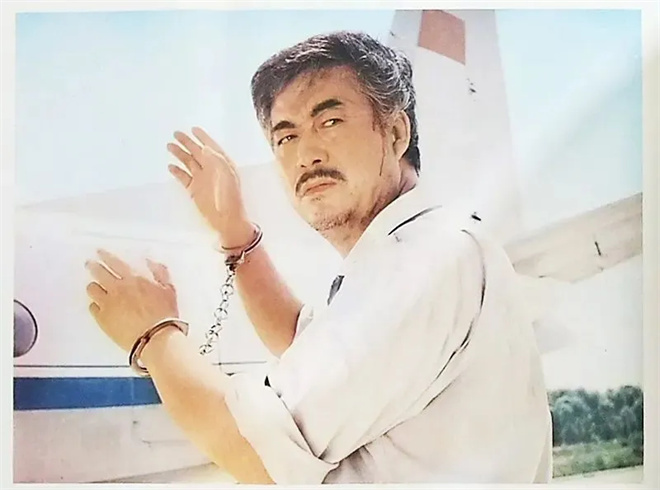

转型成为导演之后,他凭借在《戴手铐的旅客》中塑造的公安侦察员刘杰形象再度引发关注。该角色因特殊历史背景被误认为嫌疑犯遭到拘禁,却在突破重重阻碍主动追查真凶的过程中展现出坚定的革命信仰。拍摄期间,于洋坚持亲自完成高难度戏份,拒绝使用替身,在带伤情况下连续拍摄18小时,其敬业精神成为影片制作的重要注脚。影片主题曲《驼铃》由王立平创作,以悠扬旋律将刘杰最终戴着手铐向亲人举手告别的经典画面,镌刻成为中国电影史上的永恒印记。

表演艺术家于洋用毕生 dedication 践行着“人民演员”的初心与使命,中影集团在讣文中评价道:“他创作的每部作品都似镌刻着时代印记的信件,持续传递着对党和国家、对民族人民的深情厚谊。”3月11日12:05,电影频道将特别播出经典作品《英雄虎胆》,共同缅怀这位以艺术献身精神赢得广泛敬仰的表演艺术家。

最新资讯

- • 网传歌手2025阵容:陈楚生马嘉祺呼声高,单依纯薛凯琪几率大 -

- • 北电艺考复试正在进行时 《国色芳华》“哑女”臧雪茹现身 -

- • 王大陆的姐姐似乎对弟弟涉及的伤人案件作出回应 -

- • 于适针对网络诽谤提起诉讼 要求被告公开道歉并赔偿20万元 -

- • 全国政协委员靳东谈《哪吒2》:票房创纪录对于中国电影行业是强心针 -

- • 全国政协委员冯远征探讨流量演员的发展路径:依赖粉丝群体难以持久 -

- • 于正卡点为许凯王星越庆生,透露王星越是公司团宠 -

- • 莫文蔚身穿斜肩荷叶边上衣,展现干练与优雅,搭配裤装更显身材纤细 -

- • 全国政协委员张凯丽谈女演员年龄困境:成名不必过早,磨练演技是首要 -

- • 张柏芝穿浅蓝西装韵味成熟 营造出独特的复古港风 -

- • 唐嫣初春造型优雅干练 诠释都市女精英 -

- • 44岁金铭不结婚、不生子,历经2段感情皆不顺,独居豪宅很享受! -

- • 不愧是庆奶!74岁的刘晓庆身穿泳装,身材凹凸有致,泳姿优美 -

- • 唐嫣罗晋久违同框,陪4岁女儿逛迪士尼,太幸福了 -

- • 17年换了15个男友,个个都在25岁以下,她的魅力无法抵抗 -

- • 惊!王大陆深陷杀人未遂风波,人设崩塌引热议 -

- • 演员王大陆涉杀人未遂案被捕,案情持续发酵 -

- • 58岁王祖贤现身艾灸馆,头发又黑又多,自带仙气,亲自为顾客服务 -

- • 迪丽热巴:尴尬背后的多维解读 -

- • 吴倩莲:拒绝刘德华,嫁给平凡人,她的人生究竟值不值得? -